In(boca)ciones

Primera Investigación

Investigación organoléptica y emocional en la técnica del tango

Para esta investigación me propuse llevar a la práctica tanto personal como colectiva los planteamientos que he hecho durante el Laboratorio de Anatomía Experiencial, entendiendo que el trabajo teórico y técnico ha avanzado a otros espacios que me han llevado a profundizar por puntos específicos desde lo somático, lo anatómico y lo técnico. Para hacer un camino más claro de estas ideas, lo planteé de forma cronológica contando cómo se transformó mi pregunta inicial a través de las diferentes experiencias en las que puse en juego los aprendizajes transversales.

Las ideas que aquí propongo las construí a lo largo de los años en que he sido estudiante, ejecutante e investigadora siendo mi principal pregunta: ¿Cómo entender mi cuerpo y mi técnica desde lo sensorial? Pensando en la interacción humana a través del arte y cómo nos vemos afectados, en mí ha surgido un interés en conocer cómo nuestros hábitos, morfologías y costumbres cambian al practicar una técnica, al moverse o preguntarse por el movimiento en tanto forma de auto-entendimiento. Y, a su vez, cómo los sentidos han sido un canal para entender las formas en las que los factores externos e internos transforman esta percepción de los demás, del mundo y de nuestra auto-percepción como personas y artistas.

Talleres (Pre-tango)

Al plantear mi cronograma de actividades tuve en cuenta que quería abrir y cerrar con dos talleres el proceso teórico-práctico llevado a campo, para así darme cuenta de los cambios de percepción de la idea inicial que tenía; y, cómo a través de las distintas experiencias esto fue cambiando llevándome a una nueva idea desde mi perspectiva de investigadora, ejecutante y transmisora. Y pensada, como un mecanismo de transformación cultural del bienestar y la conciencia corporal de los ejecutantes.

Este primer taller se hizo el viernes 8 de abril de 2022, donde dirigí tres ejercicios sencillos en la clase de anatomía experiencial, que derivaron en una conversación amplia entre las y los participantes sobre cómo cambió la autopercepción y la percepción del otro durante la práctica. Estos tres ejercicios consistían en entender las maneras en las que nos relacionamos con los demás; cómo cambian nuestras percepciones corporales a través de esta atención. En el primer ejercicio observamos al otro detalladamente, para así poder tener un esquema mental de la totalidad de la persona y poder así guiarle en el espacio. En el segundo ejercicio propuse que, desde cierta distancia, se percibiera y sintiera la respiración del otro; saber dónde está ubicado en el espacio y proponer una línea de movimiento. Esto con el fin de dimensionar cómo se mueve la persona en el espacio, a qué velocidad se mueve y sentir el volumen de su cuerpo. Por último, el tercer ejercicio consistió en caminar con los ojos cerrados en contacto con el otro y poniendo la mano en su pecho. En este ejercicio se ponen en juego los dos anteriores: el reconocimiento total del cuerpo del otro y de su movimiento, y la idea de confiar, transmitir y cuidar, entendiendo que el contacto permite una comunicación más rápida de comandos de movimiento.

Al finalizar estos ejercicios hubo una conversación amplia en donde todas las personas hablaron sobre sus experiencias y mencionaron algunos de los principios fundamentales del tango, deducidos de estos ejercicios y no de una información dada. Algunos de los conceptos que compartieron fueron: el entender el mundo del otro y los límites de cada individuo, pensar la conexión profunda con el otro y con uno mismo; permitir escucharnos y movernos desde lo sistémico pensando en el control primario. No ir solamente con los pies. Otras ideas que surgieron fueron que el movimiento viene e involucra el torso y la cabeza, además de las extremidades. La toma de decisiones y el percibir hace que la angustia se vaya y se evite frenar el movimiento. Al ser un diálogo, es importante no imponer el movimiento o el comando. La transmisión de pautas es una combinación de sentidos y patrones de movimiento.

Entrevista con Daniel Tovar

Esta entrevista se hizo el domingo 17 de abril de 2022 en el salón Luis Caballero en el Parque Nacional. Instalaciones donde todos los domingos, Daniel Tovar lleva a cabo la Milonga de la Capital, espacio donde se comparte música, danza y experiencias alrededor del tango. Esta entrevista estuvo pensada como un acercamiento a otras voces que se preocupan tanto por la buena transmisión y ejecución de la técnica de tango, como de las implicaciones somáticas y anatómicas que atraviesan toda esta investigación, y que son indispensables para entendernos mejor como ejecutantes y como somas cotidianos que se preguntan su relación con sí mismos y el mundo a través de una técnica.

Sentidos, relación con nuestro cuerpo en la danza y cómo nos relacionamos.

Pregunta 1: ¿Consideras que los sentidos tienen algún papel importante a la hora de bailar tango?

Daniel: Totalmente, sin duda alguna el cuerpo humano es capaz de conectarse con otro cuerpo para bailar a través de los sentidos, a través del contacto. Primeramente el contacto con las manos, con el pecho, también del contacto visual, incluso también los olores juegan un papel importante, si la persona con la que voy a bailar me agrada, o no me agrada como huele. También el oído, que tiene una relación directa con la música y el bailarín es un intérprete de la música, entonces sin duda alguna, el oído tiene un papel relevante a la hora de bailar.

Pregunta 2: A raíz del podcast Filbo 2019 y La idea de la relación con el otro ¿Qué factores influyen al cambiar de persona con la que uno baila, que cambia con el entorno?

Daniel: En el tango hay dos roles, una persona que dirige y otra que es dirigida. La persona que dirige, a través de unos códigos de movimiento, de los sentidos y del contacto, le da unas señales o códigos a su pareja para que esta responda a ellos. Una vez yo he puesto en marcha el cuerpo de mi pareja, también empiezo a utilizar la energía que me da, su manera de entender el movimiento, su manera de entender el mensaje que yo le dí. Utilizó el peso y el volumen de su cuerpo, utilizó su movimiento y su energía para darle una fluidez y una continuidad al baile, que a la vez está relacionado con la música. Entonces en ese sentido es un hecho de comunicación, no solo una energía abstracta, sino concreta y material, yo estoy moviendo huesos, estoy moviendo órganos, estoy moviendo piel, estoy moviendo también sentimientos, estoy moviendo un alma humana. Justamente el baile integra el alma y el cuerpo, integra la mente en un mismo momento, porque al bailar hay que tomar decisiones muy rápidas, y no tenemos mucho tiempo de pensar o de elaborar mucho el discurso del baile, sino que se va construyendo, por eso el tango es un baile improvisado. Hay que tener una relación concreta con el otro, más allá de la energía, escuchar el cuerpo, sentir el peso, sentir el equilibrio de la otra persona, el volumen, su estatura, su estado de ánimo, su sensación al bailar. -Si es su primera vez estará un poco tímido, asustado, entonces tengo que transmitirle tranquilidad, confianza-.-Si es una persona experimentada, seguramente él que se va a asustar soy yo, entonces tengo que tener una actitud abierta, dispuesta y atenta para poder “darle la talla” a este bailarín o está bailarina-. Realmente se leen muchas cosas a través del cuerpo, pero sí creo que va más allá de una energía, la energía está presente, pero es algo más físico, porque somos cuerpos afectados por la gravedad, por el clima, por muchos elementos más.

Pregunta 3:Siendo profesor y gestor del tango en Bogotá, estando en contacto con el proceso de enseñanza y llevar el tango a otros escenarios ¿Qué piensas de la postura o la organización corporal que uno debe tener –en la vida- y también al bailar tango, al encontrarse con diferentes cuerpos?

Daniel: Son varias cosas, justamente el espacio de la milonga que organizamos en la Universidad Nacional y la Milonga de la Capital organizada en el parque Nacional de Bogotá, son espacios donde trabajamos por el tango como un baile social. Hay dos estilos distintos que es el tango escenario y el tango de salón, entonces en ese sentido el trabajo con el baile social en las milongas se enfoca en construir una comunidad de milongueros. Milonguero entendido como la persona que baila tango habitualmente en las milongas de manera informal, no profesional. Que es el caso contrario a los bailarines de escenario, quienes son profesionales en la danza y cuyas exigencias son otras, la preparación física, el trabajo de creación y composición coreográfica, de gestión cultural, para poder vender sus productos artísticos, shows, obras, eventos. Podríamos decir que el tango abarca dos grandes líneas que es el baile social que se baila en las milongas, entendido como un baile improvisado, de abrazo, y el tango de escenario también una danza que se dirige al público donde va a haber un espectador, un escenario, un público que paga una entrada, son dos maneras en que la gente tiene contacto con el baile a través de un show, pero en uno eres espectador, y en otro eres participante, incluso si no bailas y entras a la milonga, ya estás participando.

Pregunta 4: ¿ Qué piensas que influye a la hora de bailar en términos anatómicos, pensando en la adaptación de la postura de la espalda, acomodándose al cuerpo del otro?

Daniel: Sin duda alguna bailar tango es un proceso de adaptación al cuerpo de la otra persona porque bailamos dentro de un abrazo muy cerrado, juntando los pechos, compartiendo el centro, estando totalmente de frente, entonces si hay una adaptación del cuerpo para poder abrazar a la otra persona, y moverme dentro de ese abrazo. Entonces justamente aprender a bailar tango, es aprender a colocar mi cuerpo, para poder moverme con la otra persona, de manera que no la jale, la empuje, que no me cuele o le estorbe mis pies, que no le pegue o le choque. La anatomía y el uso que hacemos del cuerpo está directamente ligado a cómo cada persona se ve a sí misma corporalmente. Seguramente hay personas que llevan bailando un tiempo y te van a decir que han visto cambios en su cuerpo, incluso a nivel médico, personas que estaban enfermas de una hernia que se les corrigió, o personas que tenían algún problema de tobillo, rodilla o un espasmo, dolencias que nos dan a los seres humanos, y que a través del baile es una manera de tener otra relación con su cuerpo y una mejor salud a través de la actividad física. Definitivamente, el tango hace que mires y observes tu cuerpo, a nivel de huesos, de músculos que es un aprendizaje más allá de los pasos; porque generalmente se enseñan pasos o te dicen cómo manejar en general algunas pautas sobre la postura, pero eso no resuelve el problema. Hay que ir más profundo, y el trabajo del bailarín es conocer y controlar su cuerpo. Hay que tener conciencia de los hombros, de la cabeza, del pecho, del centro del cuerpo, de la cadera, de los pies, de cómo caminas, de donde está el centro del cuerpo, donde está el eje del cuerpo, estar atentos al manejo del espacio, porque también nos estamos moviendo en un espacio con la otra persona, entonces todo eso dentro de un abrazo, entonces si hay una adaptación anatómica en el cuerpo para poder bailar con otro.

El aprendizaje más importante que me deja la conversación con Daniel es pensar primero en compartir la cultura del tango, antes que ejecutar pasos sin contexto; pues, si no se aborda esta técnica desde la música, la cultura, los principales exponentes que han influenciado la creación y transformación del tango y los escenarios sociales en los que ha surgido, esos pasos están vacíos.

Primer campeonato metropolitano de tango en Medellín 2022

La preparación para la competencia fue intensa, pues era determinante comprender con mi pareja, Álvaro Medina, que trabajar para presentarnos en escena, no solo implicaba tener muy buen manejo de la técnica, sino que también implicaba reconocernos en singular para poder conocer al otro y descubrir cuáles eran los potenciales de nuestro trabajo en equipo y cuáles nuestras mayores dificultades. Los dos como estudiantes de artes, tenemos un conocimiento del cuerpo particular y lo que implica en su movimiento. Por lo tanto, nuestras búsquedas estuvieron guiadas en entender el peso compartido, su distribución; las disociaciones de las cinturas corporales, la postura y la interpretación a través de estos. Comprendimos que todos los factores internos y externos afectan nuestra forma de ejecutar: el clima, el lugar donde bailamos, el sueño y el descanso, la alimentación, nuestras jornadas laborales, las lesiones o desgastes eran factores variables a tener en cuenta. Pero también era necesario tener en cuenta los factores constantes como la secuencia coreográfica, la canción, y paradójicamente nosotros que, como cuerpos, podíamos ser casi los mismos, pero como somas éramos mutables y mutantes.

Así pasó un mes de preparación y las diferencias entre nuestras estaturas y pesos, que eran casi de treinta centímetros y kilogramos respectivamente, nos hizo replantearnos cómo nos relacionamos personalmente a través del movimiento, pero también cómo nos relacionamos entre nosotros para cuidarnos y acoplarnos. Al llegar a Medellín todo nuestro entorno cambió, y los factores que ya habíamos aprendido a ver crearon nuevas posibilidades y dificultades de movimiento. Entendimos que allá el tango no solo es una técnica; también es un estilo de vida y está arraigado culturalmente. Por ende, los cuerpos aprenden a adaptarse desde temprana edad hasta ya mayores, manteniendo el conocimiento técnico desde cuerpos cotidianos.

Tuvimos la oportunidad de tomar un taller con dos de los jurados del campeonato, Iván Romero y Silvana Nuñez (argentinos).Y su preocupación pedagógica fue entender primero el cuerpo en singular, y la complejidad propia, como los ejes de rotación para girar o el traslado de peso para los pasos, para así entender que la transmisión de energía y de la información del otro, pueden hacer mover el cambio de peso y la rotación propia. También abrieron una conversación sobre la importancia de ajustar el centro pensado desde la cintura pélvica y escapular. Estas cinturas se disocian y crean movimientos similares para transmitir información de una persona a otra. Las cinturas se relacionan para que el cuerpo ejecute una información externa al tiempo que produce su propia información. A este entendimiento los jurados lo llamaban Pupa up, siendo la pupa el nombre común para el ombligo. Su indicación insistía en no bloquear la respiración hundiendo el ombligo hacia la espalda, sino activando muscularmente la zona abdominal, las cinturas pélvica y escapular y, el piso pélvico. Teniendo todo esto en cuenta, la técnica es más fácil de transmitir, entender y ejecutar en el cuerpo.

Cuando nos presentamos tuvimos en cuenta otros factores que van guiados a lo sensorial y al otro como fuente de información propia. Tuvimos la oportunidad de bailar con diferentes personas del país, de distintas edades y entendimientos diversos de la técnica, nos dimos cuenta que cada persona huele, abraza, habla, mira y escucha diferente. Esto influye directamente en el baile, siendo actitudes y acciones cotidianas guiadas desde los sentidos, llevadas a lo extra cotidiano como lo sería ejecutar una técnica de forma social o en el escenario.

Cortometraje

En la semana del 9 al 14 de mayo de 2022 estuve participando en un cortometraje como actriz, bailarina y coreógrafa, donde el argumento principal era la historia de una mujer que fue bailarina reconocida de tango en su juventud, pero en su vejez pierde constantemente la memoria, y es a través de la danza que se acuerda de las cosas. Fue hermoso trabajar con un equipo de estudiantes de cine de la Universidad Central, y junto a una actriz natural quien interpretó la versión mayor de este personaje. Pude entender que la danza es una forma de vida que nos permite auto-conocernos a tal punto que cada paso, cada movimiento, y cada momento que vivimos a través de este arte, queda registrado en nuestro cuerpo e inevitablemente nos transforma y hace que la forma en la que nos codificamos como somas, cuerpo y mente nos muestre que la relación que tenemos con nuestro cuerpo y nuestro movimiento, está totalmente conectada con nuestra percepción de bienestar y cuidado. Nuestros hábitos hacen y harán de nosotros personas que cuidan su presente y su futuro. Pensar en cómo dos personas diferentes íbamos a interpretar a un mismo personaje, con las mismas experiencias, pero en diferentes etapas vitales, y, el olvido como complejidad en la sensopercepción.

Taller con Iván Ovalle

Agradecemos haber podido cerrar este proceso y la clase el jueves 12 de mayo de 2022 en compañía de nuestro maestro Iván Ovalle, quien nos estuvo acompañando a mi compañera Laura Dorado y a mí en este proceso de investigación en el que las preguntas y los aprendizajes fueron de ida y vuelta. Tanto de él hacia nosotras, como de este grupo y todo lo que nosotras aprendimos hacia él como bailarín y maestro, lo que hizo que se preguntara por la forma en la que nos vemos los bailarines. El taller estuvo orientado precisamente a entender nuestra percepción corporal en el espacio a través de la forma en la que nos relacionamos con los otros, sea a través del contacto físico, la mirada u otros sentidos y sensaciones. Y sobre cómo transmitimos información a través de estos canales. Una parte importante de este taller fue entender que las posturas naturales y cómodas para el cuerpo son ideales para ajustar nuestro centro, organizarnos y podernos mover extra cotidianamente, así como estar siempre presentes con la idea del peso compartido y el cuidado del otro. Otro punto que inevitablemente abordamos fue la anatomía. ¿Cómo es que el cuerpo transmite y es transformado por su entorno?.¿Qué posibilidades y apoyos puede dar la anatomía al movimiento? ¿Qué transmitimos a través del movimiento y qué genera en nosotros?

Conclusiones

En mí quedaron los aprendizajes de estas y otras experiencias de la técnica de tango y cómo esta forma de expresión es un medio transformador por el tipo de movimiento que se comparte con el otro. Además, porque a través de la técnica del tango se pueden comunicar infinidad de ideas sin necesidad de hablar; tan solo teniendo en cuenta el uso de los códigos y el sentimiento o idea que se quiere transmitir. Aprendí que también es importante dar y recibir; no juzgar y comunicar sin juicio, ya que este tipo de conversación lleva a aprender a hablar desde el cuerpo. Así mismo, la postura es la forma clara en que podemos decir cada cosa, y la disposición corporal permite que el otro nos entienda mejor. Tener la oportunidad de ver cómo los cuerpos, en cada uno de los espacios en los que se puso en marcha esta investigación, y sin importar su edad, sus procesos o búsquedas de movimiento, se vieron transformados a través del relacionamiento en la técnica de tango fue muy gratificante. Hacer ver, simultáneamente la empatía desde las similitudes y las diferencias con los otros. Esto me hizo entender que yo misma me debo relacionar así con mi cuerpo; reconociendo el trabajo que he hecho a través del tiempo y de mis procesos desde el cuidado, y, en el que los hábitos aparecen justamente para entender y atender al cuerpo a través de la técnica.

Bibliografía

Borges, J.L. (2020) Tango, cuatro conferencias (Tercera reimpresión) Editorial Penguin Random House

Brennan, R. (2017) La técnica Alexander, (Primera edición en lengua española) Editorial Blume.

Capra, Fritjof Cinco Criterios del pensamiento sistémico,. Extraído de ELMWOOD QUARTERLY, Invierno 1992-93. (Traducción de Bobby Rosenberg, 2012)

Feldenkrais, Moshe. Autoconciencia por el movimiento, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1980 Original inglés: Awareness through movement, Health Exercises for Personal Growth Harper & Row Publishers, Inc., Nueva York Copyright © 1972 by Moshe Feldenkrais. Versión castellana de Luis Justo

Fragmento de la Sección Uno “Teoría Somática: Conceptos Fundacionales de la Somática” en Mullan, Kelly, “The Art and Science of Somatics: Theory, History and Scientific Foundations” (2012). Master of Arts in Liberal Studies (MALS). Paper 89 Traducción por Alejandro Convers 2016

Hanna, Thomas. The Body of Life. New York: Alfred A. Knopf, 1979, p. 198. This article first appeared in SOMATICS: Magazine-Journal of the Bodily Arts and Sciences, Volume V, No. 4, Spring-Summer 1986.

Molina. V, 28 abril 2019, Pensando con el cuerpo desde la Filbo 2019, seminario en la Filbo 2019 conversan el docente Israel Cruz, de la facultad de Fisioterapia Universidad del Rosario, Daniel Tovar, y Cristian Rubiano sobre la ética del cuerpo y la práctica de bailar tango. Pensando con el cuerpo, cuerpo.https://www.spreaker.com/episode/pensando-con-el-cuerpo-desde-la-filbo-2019—17769596

Segunda Investigación

Pensamiento y notación coreográfica basada en la teoría de conjuntos y relaciones en el plano cartesiano

Teniendo presente la comprensión que desde las matemáticas se tiene del espacio y del desplazamiento, me propongo a continuación realizar una equivalencia entre el medio físico que ofrece la danza, la actuación y las artes escénicas interdisciplinares y dicho entendimiento. Así mismo me propongo situar dicha comprensión matemática en relación con la imprescindible articulación entre los conocimientos de todos intérpretes de un proceso de creación. Pues la teoría de conjuntos, el código binario, la ubicación en plano cartesiano, las operaciones de conjuntos, las relaciones entre elementos y el movimiento de elementos a través de transformaciones, son posibles herramientas que pueden presentar un panorama de las capacidades de trabajo de quienes componen un evento escénico. La tarea de cruzar estas comprensiones matemáticas y escénicas tiene a su vez, la tarea de reconocer en cualquier intérprete una individualidad y un mundo propio. Este modelo de comprensión lo he pensado para grupos de artistas que dominen o estén aprendiendo una o más técnicas y en el que la interdisciplinaridad del artista se entiende como factor de transformación y movilidad en las áreas de trabajo que puede dominar. La notación espacial y de movimiento para puestas en escena de danza, actuación o interdisciplinar, ha sido una búsqueda constante desde antes de cursar la carrera. Y por ello, encontrar en las matemáticas una forma de organización y notación que ayude a preservar obras en el tiempo, sería una de las metas de esta investigación a futuro.

Después de escribir este texto puse en juego cada planteamiento, siendo un reto que quería cumplir, llevar la palabra escrita a la escena y ver cómo se comportan las ideas cuando se vuelven movimientos. Esto hizo que varias cosas que había dicho antes cambiaran o perdieran relevancia; por esto adjunto imágenes de la obra hecha en vivo y la video danza en la que la edición y el audio están entrelazados a las ideas que aquí planteo.

El Gran Ojo Vidente

Obra creada en el laboratorio de composición coreográfica. 2024-1

El ojo vigilante mantiene las estructuras fijas e inamovibles, el ojo curioso ve más allá de lo tangible y encuentra mundos dentro de los mundos. El ojo retador ve posibilidad donde otros ven riesgo. ¿Y el ojo oculto? El ojo oculto imagina lo que otros ojos pueden ver, crea en su interior un mundo de imágenes y posibilidades propias. Usa sus otros sentidos, se guía de otras formas. Este es un espacio imaginario, el plano cartesiano, invocado por la Pitagorisa sacerdotisa que baila e invoca las matemáticas. Las matemáticas como elemento mágico sagrado recrean diferentes momentos en los que se entrecruzan la identidad, la ceguera, la videncia y el razonamiento matemático. Regresa a las deidades antiguas, a los poderes cósmicos que nadie ve o recuerda. Desde el desplazamiento, la trayectoria, la repetición y la transformación de los objetos, cambia de formas que solo este mundo permite. Esta creación viene de mis aprendizajes, mis recuerdos, pero también del impedimento de la vista, como a falta de poder ver, imaginé, escuché, sentí y presentí.’’

Este modelo cuenta con seis pasos

1. Teoría de conjuntos. Construcción a través de características individuales y grupales.

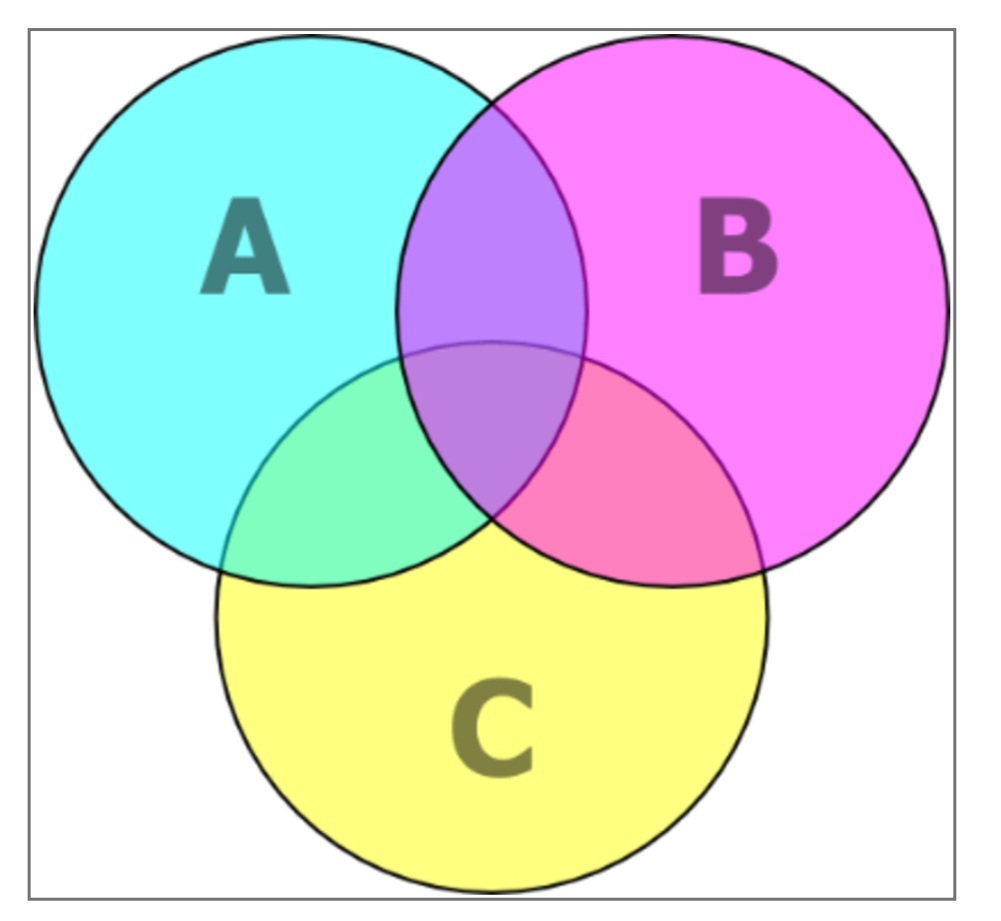

La teoría de conjuntos propone que un conjunto es un compuesto de muchos elementos que comparten una característica. Y, varios conjuntos pueden tener elementos que compartan más de una característica; así, se crean zonas dentro y fuera de los conjuntos donde cada uno de los elementos encuentra espacios donde pertenece. Un ejemplo para este modelo sería considerar: D es el conjunto de todos los intérpretes artísticos del mundo. De aquí vamos a tomar una muestra, el grupo ‘Fichas’. Podríamos entender a A como el conjunto de bailarines que dominan la técnica de ballet y B como los acróbatas que dominan la técnica de aéreos y C los actores que dominan la técnica de teatro gestual. Por lo tanto, la unión entre A, B y C serían todos los intérpretes que participen en el grupo Fichas. En la obra El Gran Ojo Vidente he aprovechado este recurso como inicio de la narración, como características atribuidas a un solo personaje y como incógnita del espacio y motivación de estar ahí.

Comienza sola, amarilla, iluminada, invidente e inmóvil, como un punto en el espacio. Descubre sus características, sus partes y su todo, el movimiento en bucle, esta es la primera invocación matemática, el punto en el espacio.

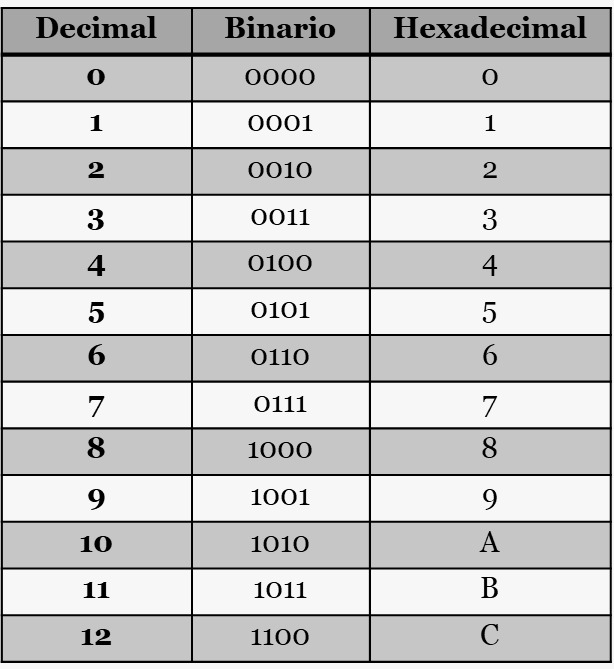

2. Código binario, una identidad numérica y notación de percusión.

Descubrí haciendo El Gran Ojo Vidente que el código binario tiene muchos usos, como la notación de percusión y la capacidad identitaria para cada uno de los intérpretes. El código binario y la notación de percusión tienen mucho en común, como una partitura musical, donde los O son silencios y los I es sonido, esto pasado a una codificación numérica donde se muestre combinaciones de sonidos, la parte del cuerpo con la que se realiza y el número de repeticiones.

Algunas de las combinaciones que encontré fueron: 1011 planta, tacón, tacón, 101 planta, cadera, deslizar, 1000 planta, giro, 1111 zapateo en planta, 101111 palmada, doble pecho, doble pierna, 10001 piso, giro, tacón, tacón, 1100 piso, chasquido, suspensión, 1110 piso, doble chasquido, suspensión. Este lenguaje lo traigo del flamenco, del zapateo que en esta danza se realiza y de la guía musical con la que se enseña, denominada soniquete.

Por otro lado, un código identitario servirá para la ubicación espacial en el plano cartesiano. Cada intérprete tendrá un número y/o símbolo que lo identificará en los diagramas y conjuntos, y a través de código binario se podrá ver en la tabla a qué grupos pertenece y con qué características cuenta.

El conteo y el zapateo cuentan la numeración, suena y resuena; se conecta desde el trance y resuena en el espacio. Esta es la segunda invocación matemática, el cuerpo sonoro.

3. Identificar con operaciones de conjuntos qué características se comparten y crean grupos basándose en los conjuntos iniciales.

Con la identidad numérica cada intérprete se reconoce dentro de los conjuntos. En el ejemplo del punto 1, la unión serían los y las intérpretes pertenecientes a la agrupación; las intersecciones son quienes dominan las tres técnicas, las diferencias son los grupos que únicamente dominan una técnica; y, la unión diferente a la intersección, son todos los intérpretes que no dominan ambas técnicas. Esto nos ayuda a identificar entre los subconjuntos con qué intérpretes se puede crear basándose en una sola técnica o de forma interdisciplinar. Teniendo esto en cuenta, los espacios de creación dependen de la disposición de estos grupos, y así podrían organizarse, por ejemplo, procesos de audiciones o el minuto a minuto de una obra. En la obra El Gran Ojo Vidente, la imagen de disociación y la fragmentación se entrelaza con la idea del trance al que se sometieron las pitonisas, por eso el nombre del personaje.

La disociación le recuerda que se puede atomizar, tiene centro y periferias, uniones y diferencias, el cuerpo se separa y se vuelve a unir. Esta es la tercera invocación matemática, el centro y las periferias.

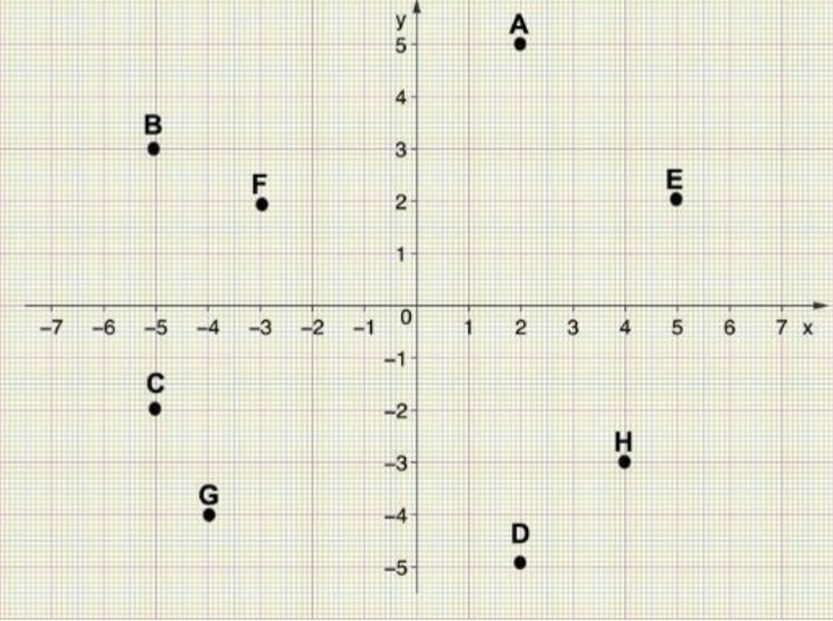

4. Ubicación en el espacio, pasar de diagramas a la ubicación cartesiana.

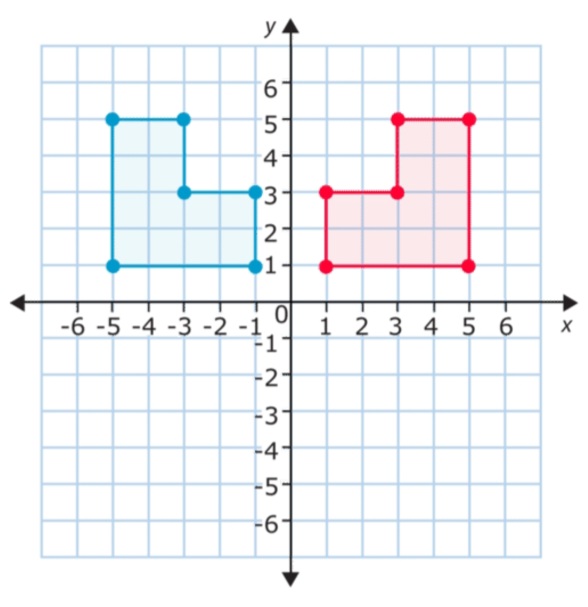

Para ejecutantes encargados de la escenografía, la iluminación o el trabajo de arte, este ya es un modelo que se usa, pero me gustaría plantearlo para ejecutantes de artes escénicas como un modelo de registro que permita adaptar las obras a distintas dimensiones del espacio físico. Una de las partes más importantes de una obra es la ubicación espacial de los intérpretes, donde se moverán. Pensando el escenario o el espacio como un plano cartesiano, no solo podemos ubicar a los intérpretes, sino también la escenografía y las luces. Cada intérprete con su número o símbolo asignado se ubica en un plano cartesiano; se divide el espacio en cuatro áreas, una línea vertical en el centro que divide derecha e izquierda, y una línea horizontal que divide atrás y adelante. Dándonos el punto central como (0,0), la izquierda y proscenio en valores negativos, la derecha y foro en valores positivos. Podemos ubicar varias posiciones clave como inicios o finales de desplazamientos, dependiendo de las escenas y la naturaleza de la creación, darán diferentes figuras espaciales. En la obra El Gran Ojo Vidente procuré desde la iluminación, crear la ilusión de bidimensionalidad y el único elemento escenográfico: el tablado. Este fue el punto central 0,0, que enfatiza la simplicidad y la exactitud de la expresión física del mundo imaginario del Plano Cartesiano.

Se revela el plano cartesiano, la iluminación indica el plano X, el plano Y y el plano Z, existen las tres dimensiones, descubre que se puede desplazar de un punto a otro. Cuarta invocación matemática, la revelación del espacio cartesiano.

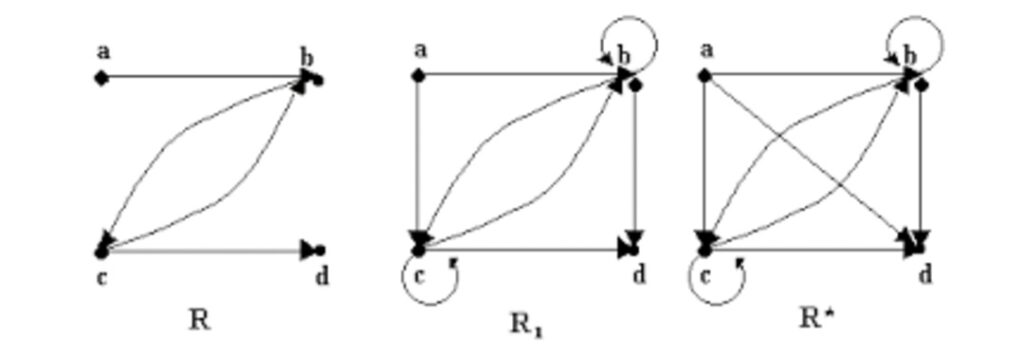

5. Relaciones entre elementos, reflexiva, simétrica, asimétrica, transitiva. Formas del desplazamiento.

Las relaciones entre elementos se pueden pensar como estructuras dentro de una coreografía o una dramaturgia. En el espacio y en el desplazamiento, una relación reflexiva representa un movimiento que no genera desplazamiento de gran distancia, como un mismo elemento se relaciona con sí mismo. Así mismo una relación simétrica representa un movimiento con desplazamiento que regresa al mismo punto en el que comenzó. Una relación asimétrica sería un movimiento con desplazamiento que no regresa al punto inicial. La relación transitiva sería donde el movimiento genera desplazamiento a más de un punto consecutivamente, creando interacción entre estos y, dando lugar a formas geométricas en el espacio. También es posible un movimiento con desplazamiento y hacer un retorno del doble de distancia, o moverse y desplazarse mientras se hace un retorno de la mitad de la distancia.

Se desplaza, retorna y no retorna, corta y dobla caminos, se da cuenta de las múltiples formas en las que se puede mover y las direcciones que puede tomar. Esta es la quinta invocación matemática, la reflexión sobre sí misma y su desplazamiento.

6.Transformaciones: a través de la ubicación de los conjuntos en el plano cartesiano, los intérpretes se movilizan teniendo en cuenta, punto, rectas y formas.

Teniendo en cuenta la ubicación en el espacio cartesiano los desplazamientos y movimientos generan figuras, viendo el plano de forma bidimensional. Por ejemplo, una disposición espacial como lo es la figura azul se puede mover a la disposición roja teniendo en cuenta la división del espacio cartesiano. Como indicación sería mantener la misma distancia de la línea vertical a la disposición azul, que de la línea vertical a la disposición roja, pudiendo moverse únicamente de manera horizontal, en el sentido de la línea divisoria vertical. Estas mismas indicaciones se pueden tomar con puntos de referencia como el centro (0,0), las líneas de eje vertical y horizontal, de coordenadas (-3; 1), (-3; 4), (-5; 1), (-5; 4) en los que los intérpretes se mueven de forma horizontal. Y si lo pensamos en una caja negra, en un espacio tridimensional, no solo se moverían de forma vertical y horizontal; sino que también existiría la posibilidad de moverse de forma sagital como cuando se utilizan herramientas para hacer aéreos o acrobacia. Esto permitirá mover formas, como las figuras que se hacen en un plano (rond de jambe a terre), se pueden llevar a otros puntos del espacio, la pared, los laterales, el techo.

Encuentra el círculo y el cuadrado, los siente, los nombra, adquiere sus poderes, los moviliza en el espacio, los transforma, los cambia de lugar, dirección y tamaño. En este mundo tridimensional aparecen las tres puntas de un triángulo; con velocidad regresa a su centro por el camino de estos tres puntos, va reduciendo su tamaño, cada vez más pequeño, casi ínfimo, hasta retornar a su punto de inicio. Esta fue la sexta invocación matemática, la transformación de los espacios.

Conclusiones

Este texto se volvió importante para mí en muchos niveles: encontré una motivación personal como artista, como mujer, como investigadora creadora, desde mis conocimientos y mis experiencias, sin que nadie me llamara a hacerlo. En todo el proceso, la falta de visión fue una motivación somática para entender el mundo desde otras formas sensoriales. Como Tiresias, ví un mundo que no existe y lo profeticé a través del personaje. De allí emergió un mundo y una forma de vivir en la que me inventé. Quiero seguir preguntando y buscando en este mundo mi voz y mi enunciación y hacer de este proceso la habitación propia de la que hablaba Virginia Wolf.

Referentes

Azcarate, C, Deulofeu, J. (2010). Funciones y gráficas. Madrid, España. Ed. Síntesis.

Wigman, M. (2002). Barcelona. El lenguaje de la danza. Ediciones del Aguazul

Deleuze y Guattari.(1972-1984)¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Mil mesetas y Anti-Edipo.

Caplan, 1996. Dance and the Computer. Merce Cunningham. The Merce Cunningham trust, Cedar dance. com. https://cedardance.com/dance-the-computer-merce-cunningham/

Jeangros, R. (1958) Currículo de Matemáticas de básica primaria y básica secundaria en el colegio Refous, Cota-Cundinamarca (Colombia). Archivo vivo, documentación cursada en dicho colegio.

Rivadeneira. S, 2024. El Gran Ojo Vidente, (video) Youtube https://youtu.be/UT_DNg-17X8?si=ryvChnfeJ_jQauOY

Rodriguez, E. (2010) La escritura de la danza. Evolución histórica de la escritura de la danza entre los siglos XV y XVII. Universidad de Valencia, facultad de Filosofía

Sierra, M. (1997) Notas de la historia de las matemáticas para el currículo de secundaria. En: L.Rico (Ed.) La educación matemática en la enseñanza secundaria. 179-194. Barcelona: Horsori Editorial.

Soto, A. (2013) El papel de la geometría analítica en la enseñanza de las matemáticas en la educación básica y media. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Colombia.